在日常的心理咨询工作中,来访者常常会告知他们最近发生了某件事,而导致了情绪的变化。比如孩子被父母指责后感到委屈,和好朋友闹矛盾后感到愤怒……大家常以为自己的情绪是直接由这些事情导致的,而“合理情绪疗法”告诉我们并非如此。

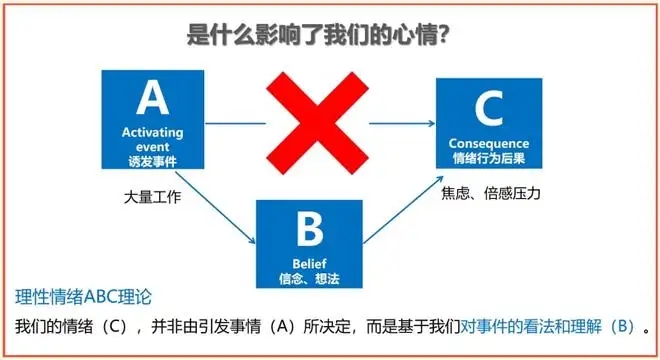

合理情绪疗法认为,情绪产生的主要原因是我们对事情的看法,即“信念”,而人的情绪和行为不是由于诱发事件直接引起的,而是由经受这一事件的个体对它不正确的认知和评价所引起的不合理信念,最后导致在特定情景下的情绪和行为后果,这就是“ABC理论”。

“ABC理论”中,“A”代表诱发性事件,就是发生在我们身上,或我们当前面临的具体的事件。“C”代表事件之下我们产生的情绪和行为的结果。比如上面的例子,“A”是指孩子被父母指责了,而“C”则是孩子感到委屈。而A和C之间真正发挥决定性作用但又最容易被我们忽略的“B”代表我们对诱发性事件产生的信念,即对这件事的看法和解释。

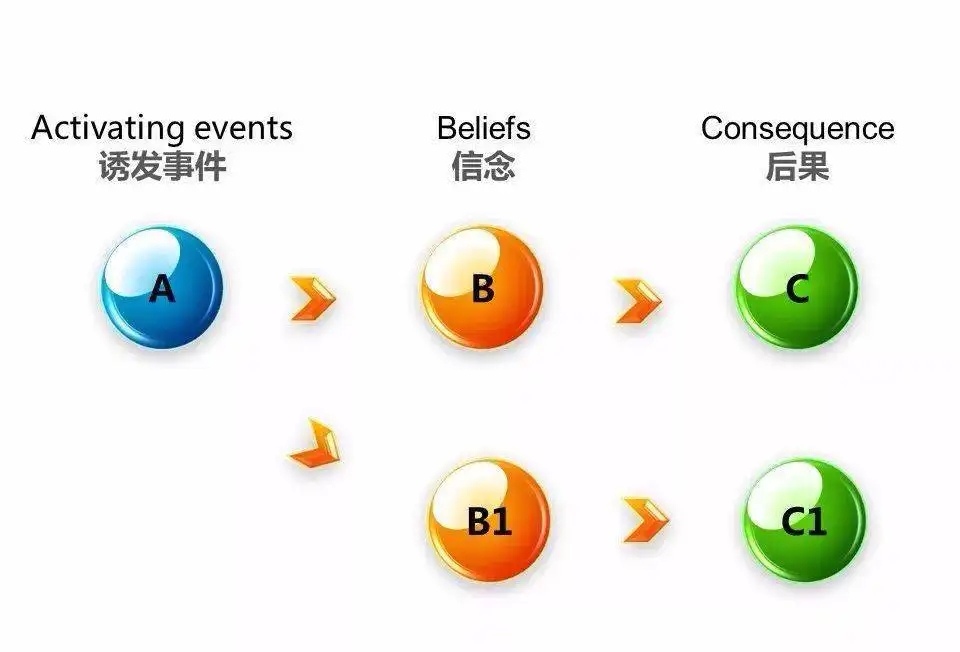

又比如:甲乙同学见到丙同学经过,向丙同学打招呼,但是丙同学一直低头看着手机没有回应,甲同学就想他看什么看得这么入迷,肯定很有意思,等下问问他;乙同学在想,这个人怎么不理我,他是不是对我有意见。上课铃响了,甲同学就正常上课了,而乙同学上课时却一直在想这件事,越想越委屈,老师讲的课也听不进去了。这个例子中,A诱发性事件就是丙同学没有回应甲、乙同学的招呼;C情绪和行为反应甲同学就是好奇、正常上课,乙同学则是委屈并且听不进课。之所以甲乙两位同学有截然不同的反应,就是因为甲乙两人用来解读事件所用到的B即所谓的认知、信念不同。

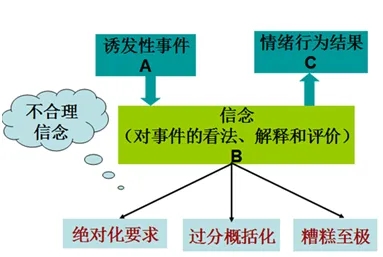

在生活中,面对同样一件事,如果我们用不合理的信念加以解读,往往就会引起不良的情绪。

合理情绪疗法的创始人埃利斯概括了不合理信念的三种特征:

第一种是绝对化要求:是指人们常常以自己的意愿为出发点,认为某件事一定会发生或不发生。比如我对他好,他就必须对我一样好。可别人如何对待自己,往往是不受我们控制的,当我们带着这样的信念去进行社交,当他人没有达到我们的绝对化要求,就很容易引发我们的负面情绪。

第二种是过分概括:即一种以偏概全的思维方式。比如画画没画好就认为自己一点用处都没有,而且有时还会自卑自责、甚至抑郁焦虑。

第三种是糟糕至极:认为如果某些事情发生,将是坏到极点甚至灾难性的体验。比如一次考试没考好就觉得自己肯定考不上好大学、觉得自己的人生都完了。

看到这里,可能有些人已经在对号入座了,难道我已经有心理问题了吗?其实绝大多数人都会抱有一种或多种不合理信念,可是大多数人并没有心理问题。合理情绪疗法的理论认为,随着人的心智、认知的逐渐成熟,我们自己是可以通过自我觉察、检验,去矫正不合理信念的。当我们通过心理咨询师或者自己的引导重建一个合理的信念B,就能营造一个更加健康的心理状态。

供稿人:沈雪飞

浙公网安备 33050202000692号 地址:湖州市苕溪东路2088号

浙公网安备 33050202000692号 地址:湖州市苕溪东路2088号